今年的3月5日晚九点三十八分,妈妈在家中去世,享年九十一岁。

3月2日,妈妈因输液不当造成皮下出血,我们送她住进了医院。两天以后肺部感染。病情开始恶化,呼吸越来越困难,不得不带上了呼吸机。一带呼吸机,嘴就被封住了。这让一向爱说话的妈妈无论如何也无法接受,她向我们要了纸和笔,在纸上写道:“我要说话,快把管子拔下来,来不及了。”因为嘴里插了管子,头向后仰,看不到写的字,有些字摞在一起,她怕我们看不清楚,就在另一张纸上又写了“我要说话”几个字。她当时非常清楚,拿掉呼吸机就等于放弃了生命,我们做儿女的谁也下不忍心这样做。姐姐对妈妈说:“要是拿掉了呼吸机,你就要去见马克思了!”哥哥说:“不,拿掉了呼吸机你就要去见爸爸了!”妈妈瞪大了眼睛,使劲地点头,示意我们她完全知道后果会是什么,她有话要对我们说,再晚就来不及了。我们根据妈妈的意愿,请求医生拿掉呼吸机。医生最终同意了我们的要求,但撤掉呼吸机,放弃抢救,就要离开医院(这是医生的要求)。撤掉呼吸机后,我们把妈妈带回家,躺在她的床上,盖着她的被子,她长抒了一口气,渐渐离开了我们。那个想和我们说上几句的愿望最终没能实现。

妈妈在生命的最后一刻想要和我们说些什么呢?我们不知道,可能也知道。有些话在她生前已经和我们说过多次,一是不要抢救, 坚决不上呼吸机;二是不要遗体告别,因为她的朋友们已经太老了,去不了,去的人她也不熟悉;三是坚决不到八宝山,人死了,还要看级别,还有等级,她“恨透了”。当年爸爸去世后,为到八宝山上墙安葬骨灰,要开级别证明,她坚决不同意。最后,我们决定把爸爸的骨灰撒到老家陕西户县的山山水水。妈妈从来没有说过她去世后如何安置,她认为对死去的人,任何处置都没有意义,人最终还是要回归自然。妈妈的骨灰我们决定送到上海她出生成长的地方。她喜欢上海,上海孕育了她的思想,决定了她一生的命运。有人说,妈妈和爸爸相隔太远。我想,他们原本一个南方人,一个北方人,命运使他们碰到一起,终生厮守。如果有缘,即使那个世界广阔无垠,他们还会在一起,精神世界没有距离。另外,妈妈最不放心的,是她最疼爱的孙子,她是不是还有什么嘱托?其实孩子已经长大,不能总在奶奶的羽翼下生活,他现在已经能撑起家,独立生活了。妈妈,放心吧,我们都是按你的意愿做的。

妈妈喜欢说话。临终前一天的早上,我到医院去看望妈妈,她见到我就说:“我早晨3点半以后就没睡着觉,一直在瞎想。我想文化界应该有一个领军人物,就像当年的鲁迅,可以把握文化方向,宣扬民主自由,引领文化界起到更大的作用;大学校长要像当年的蔡元培,学校里充满了自由、民主的良好风气,培养独立思考,有创造性的学生……”她边说边气喘,脸上泛着红晕,我马上制止她:“你喘得太厉害了,还是少说一点儿话吧。”,她不听我劝,依然兴致勃勃地说:“你听我说嘛,人人都要能上学,从小学就要受到民主、自由、平等的教育,就要了解人的基本权力是什么……”。 妈妈又在讲演了,气喘嘘嘘的,同病房的人都在静静地听她讲她的理想,直到医生来查房。

妈妈今年九十一岁了,可是一点儿不糊涂。她关心时政,喜欢看书,思想活跃,对什么事情都有独到的看法。我每周回家,她总要把她看到听到想到的跟我聊聊。有时候阿姨不在,我想帮她收拾收拾屋子,她会不高兴地说:“坐下来好好跟我说说话,别干活。”接着就把她感兴趣的文章拿给我看。这些文章有的是报纸上的,有的是杂志上的,有的是书上的,还有的是朋友送来给她看的。她看过之后都做上记号,等着我来,给我看,还要对其中的一些文章发表议论,说说她的看法。

妈妈喜欢交朋友,还喜欢请朋友到家里来聊天。只要约了朋友们来家里,她就会准备好茶水和一些小吃,有好菜的时候,还要留朋友们在家里吃饭。这些八九十岁的老人都饱经沧桑,他们聚在一起天南地北、政治生活、经济文化,大道小道,过去现在未来,无所顾及,无所不谈。每次聚会都会让妈妈很疲倦,但她还是兴奋不已,事后会把听来的各种新闻一一说给我听。

右派生涯

在我眼里,妈妈开明开朗宽容豁达,事事想得开。她的生活经历虽然曲折,也受过很多苦,可她好像只记得那些帮助过她的好人和经历过的那些有趣的事,我们从没有听她抱怨过什么,也没有听她诉过什么苦,致使我们对她所经受的苦难几乎一无所知。妈妈去世后,我整理她留下来的东西,看到10年前她写的《右派生涯五记》,才多少了解了一些她的右派生活和在文革时期的经历。

妈妈为什么会在她八十一岁的时候写这个《右派生涯五记》,我不得而知,看上去不像是要面世人前。《右派生涯五记》文章不太长,平铺直述,有些方面缺少细节,字里行间还流露出她贯有的调侃。也许事情过去了四十年,当时的屈辱、痛苦、复杂的情绪、激烈的言论、片刻的平静,已经淡忘了,或者已经不再在意了,只记下了一些事件的过程。遗憾的是我们当时都在上班,没有看到这篇文章,没能跟妈妈更详细地谈论那些往事,更深入地了解那些事情的细节和她在那些非常时期的真实感受。我们更多的是在生活上照顾她,还经常劝她,少谈些主义,多注意身体。

过去我们都认为妈妈被划成右派,就是因为她太爱说话,言多必失,妈妈错就错在她的那张嘴上。我看了这篇文章之后才知道,以前对妈妈的看法太不公平,对她有了新的认识。

妈妈是个本份,正统,要强,对工作认真负责的人。在1957年之前,她是新华社对外部的副主任,负责对外报道的业务工作。从她的那篇《五记》可以看出,她那时常常对自己的工作不满意,常常感到“心烦意乱”。她在文章中说:“在我所做的对外报道上,搞得很糟。糟在宣传多,新闻少,对自己的百姓下诏,对外国读者就不行”(注1);“我部的英、美专家以及友好人士如格林、韩素音都表示过我们的对外报道需要大大改进”;“对外报道大部分稿件是由对内稿改写的,其难处可想而知。我部有个英国专家是个有经验的记者,因此对我们直言批评,对我颇有压力。”妈妈在私下里和朋友说,这样的做法是“愚民政策”。看来妈妈一心想把工作搞好,但是当时的对外报道以苏联的宣传形式为模式,受到很多限制,条条框框很多,工作不能如自己所愿,又有来自各方面的压力,妈妈感到心烦意乱,是再正常不过的了。

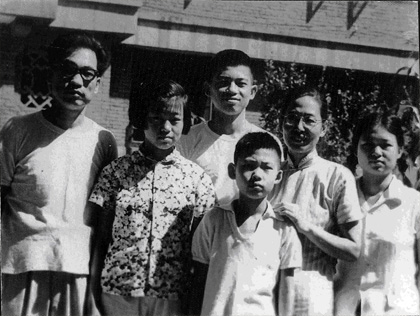

- 这是毛泽东主席在“八大”会议期间接见新华社报道组的新闻记者。背对镜头与毛主席握手的是妈妈。照片上高个子带眼镜的是李炳泉叔叔(文革期间受迫害至死),

妈妈后面是曾建辉叔叔,陈龙叔叔。看得出来,当时他们是多么高兴。邹建东摄

1956年9月中共召开“八大”,妈妈作为对外部报道组的一员,能参与报道党的“八大”,心中“相当喜欢”。她“希望于我党从苏共二十大汲取教训,能开民主化的先河,走出一条新的建设社会主义道路”。“八大”的文件中提出了“百花齐放、百家争鸣”的双百方针,和加强民主与法治的建设,认为大规模的阶级斗争已经过去,今后的主要任务是社会主义建设。这对当时在会议现场编写稿件的妈妈来说,真是欢欣鼓舞,尽管工作难度很大,但是她“心情舒畅”。

与此同时,新闻界也出现了一些新气象。例如,当年北京电车公司试行职工代表大会,据说是南斯拉夫的工作经验。因是工会工作的一件新鲜事物,经过电车公司党委同意,对外部专门派了记者去做现场采访。妈妈对这个新鲜事物的报道,“毫不犹豫就签发了”。没想这件事国外媒体进行了转载,引起了“上面”的关注,结果是妈妈受到了批评。原本满腔热情的妈妈,一下子被搞得“更加心烦意乱”,好在后来领导上又说,对这件事情“不再追究了”。

形势还在不断变化。1956年9月召开“八大”提出了双百方针和加强民主与法治的建设。三个月后,到了12月,又发表了《再论无产阶级专政的历史经验》,中共的工作重点又有了改变,突出了反对修正主义。1957年2月,毛泽东召开最高国务会议,发表了《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话。妈妈听了传达,印象十分深刻。讲话中说;“大规模的急风暴雨式的阶级斗争已经结束”,人民内部矛盾突出了;提倡百花齐放、百家争鸣的方针;强调学术、文艺的自由创作和讨论;是非对错由实践来解决,或者由时间来证实,再不会有什么人能以绝对真理的界定人自居了。这篇讲话不仅让妈妈听了打心眼里高兴,全国各界人士也都认为,一个光明民主的时代就要来了。但是,仅仅过了两个月,1957年4月,全国大规模的反右运动开始了。当时反章(伯钧)罗(隆基)联盟的斗争开始,妈妈参加人代会的报道,曾对对外部的工作人员说:“不要报道那么多,将来又是没有证据的案子,像胡风(反革命集团案)一样,说服不了外国人。”[注3]

同时,党的整风运动也开始了,作为党员的妈妈不得不说话,也不能不说话。当时妈妈是反右领导小组成员,对这个大是大非的问题,要有明确的态度,但是她不相信通过这种运动形式,可以改进日常工作,于是就说了些平时想到的与工作有关的问题。主要有:一、目前新闻与宣传不分。新闻有新闻的特点,新闻要像新闻,新闻要能做到为读者服务,就一定要客观,要有新鲜事实,要叙述清楚,有根有据,而且要快。作为记者,一定要平等待人,切忌以大国自居,居高临下地教训外国读者。要扩大报道的范围,其中包括对天灾、事故的报道,这是世界性的问题,哪个国家都有,我们也不该回避。二、在选举人民代表的时候,代表候选人从不与选民见面,这让选民不知道他能为选民做什么,这种现象应该改变。三、在“三反五反”和“肃反”的时候,没收了认为有问题的人员的出入证,关在机关里搞逼供信,还打人,是侵犯人权。妈妈回忆,这大概是她在“反右”时提出的三条主要的言论。现在看看,这三条中的哪一条都很中肯,都很平和,都算不得是什么大逆不道的言论,但是就凭这三条,和当初那件原本说“不再追究”的签发有关职工代表大会稿件的事,在1958年初,妈妈就被打成了既有右派言论又有右派行为的右派分子。

妈妈原以为,她只不过反映了一些与业务有关的“远而虚”的看法,不会得罪什么人,提的那些意见也是为了帮助党改进工作和改进工作作风,让她完全没有想到的是,竟因此成了右派。妈妈觉得带右派帽子对她是奇耻大辱,她像被“打了一闷棍”,一时回不过味儿来;又像踩上了“地雷”,被炸得面目全非。几乎是一夜间,妈妈由一个共产党的中层领导成为了“非人”,更让她难过的是,这件事还要牵累家人。这个意外对妈妈的惊吓太大了,让她一时难以接受。

反右的时候,我才八九岁,在上小学。我们家住在新华社的机关大院里,至今对当时铺天盖地的大字报还有很深的印象。大字报中说,右派分子是要“推翻共产党的执政地位”,“磨刀霍霍杀共产党的头”的“妖魔鬼怪”。我怎么也不明白,一向待人温和工作忙碌的妈妈,为什么会与他们为伍,成为他们中的一员?妈妈成了右派,我有时会被平时在一起玩儿的小伙伴骂成是“臭右派的孩子”,感到屈辱。哥哥知道有些小孩儿在欺侮我,就怒不可遏地抄起木棍冲向他们,但是面对这一切,比我只大三岁的哥哥,又能做些什么呢,他不得不放弃冲动丢掉木棍。上中学的时候,我和一个要好的同学出于好奇,偷偷地跑到教堂去看做礼拜;在学校进行的社会主义教育运动中,说了一些与当时宣传不太一致的看法,致使我成了“问题学生”。班主任老师说我:“你是不是像你妈呀?”她这不是明明在说,我满脑袋右派思想吗?这使还弄不明白什么是右派思想的我,非常惊讶和紧张。

很多年以后,妈妈的老同事告诉我们,说妈妈是个敢讲真话的人。后来看了许多有关反右时期的文章才知道,他们中的许多人,就是因为敢讲真话才被打成右派。

妈妈划成右派以后,被送去劳动改造。妈妈从来没有从事过体力劳动,刚开始劳动肯定是吃了不少苦,这些事情在她的《五记》中没有留下什么记录。1958年下半年,北京开始修建十三陵水库,这是一个完全用人力修建的水库。妈妈也是修建水库的十几万人之一,不过她是被改造对象,与广大的光荣的水库劳动者待遇不同。妈妈的工作是挑沙石,她每天要挑着担子走四五十里,加上从住处到工地来回路上的十六里地,把她“累得够呛”。碰上掌锹的人知道他们是右派分子,为了表现自己立场鲜明,往往要在担子上多加几锹。不过妈妈从来没有和我们说过在劳改时受的苦,倒是常常说起在柏各庄劳改农场能吃到小站米。三年困难时期,妈妈终于从劳改的地方回到家里,她又黑又瘦又浮肿,还为此补发了黄豆。

看到《五记》中妈妈关于这一段的记述,哥哥回想起1962年他即将初中毕业时的情景:那年妈妈到育才学校参加他的家长会,在众多家长中,妈妈是那样扎眼,衣着简朴,面孔黝黑,头发灰白。他觉得这让自己在同学中特别难堪,因为他的妈妈是从劳改农场回来的。可是让他没有想到是,许多同学的家长都认识妈妈,她们见了妈妈又搂又抱,嘘寒问暖,很是亲热,根本不在乎她现在的身份,这让他很惊讶。家长会散去后,他的班主任老师还跟他说,你妈妈真是个好人,她很有水平哩。听了这话,他非常感动,也为自己对妈妈的态度感到愧疚。

妈妈的“右派”帽子,一戴就是二十年。尽管在1962年,已经为妈妈摘掉了右派分子的帽子,但社会上依然称他们为“摘帽右派”,除了不再劳动改造,所有的处分还都背着,没有实质性的改变。带着这顶“摘帽右派”的帽子,随时都有被批被整的可能。

文化大革命

无产阶级文化大革命紧跟着就来了。1966年是文革中最疯狂的“红色暴力”年。那一年,师大女附中校长卞仲耘被学校里一些女学生打死。卞仲耘是妈妈的老朋友,在延安时期她们就认识。随之北京市有1700多名中小学校的老师和校长先后被他们的学生打死。机关、学校疯狂地批斗那些所谓的“走资本主义道路的当权派”、“反动学术权威”,领导、知识分子被一批批地“打倒”和“批倒批臭”。所幸的是,当了右派的她,已经不是什么领导,没有被群众当成“走资派”揪出来批斗。看到许多往日的老领导、老朋友被批斗,受尽皮肉之苦,一向达观的妈妈,也不免感到震惊和恐惧。1967年,全国大打派仗,各地武斗不断。妈妈在行动上受到限止,“只许规规矩矩,不许乱说乱动”,尽管派性斗争很严重,但她没有资格参与,因祸得福地躲过去了。

妈妈曾私下里对老朋友发牢骚,议论对文革的看法,她说: “对于那些揪出来的老干部和牛鬼蛇神的问题,我认为都是老问题,现在又翻老账。过去,外国人有一个看法,认为中国共产党和毛主席的方针有一点显著区别于苏联共产党的地方,就是认为人可以改造,现在的作法还是认为人不能改造。有些人明明越来越老实,现在却把这些人的历史问题越提越高,好像越来越反动,那以后让人怎么改造?苏联还有点儿法治,犯罪的人刑满释放也就完了,照我们现在这样,要出了问题,简直没完没了,只有死而后已。这次运动搞出了不知道多少‘漏网右派’,下次文化大革命又要搞出不知多少‘漏网反革命’,革命越发展,人越来越坏了。”她情绪悲观,看不到前途,说:“现在做人真没意思。我躺在床上常常想,明天早晨起不来了,我一点儿都不觉得有什么痛苦,这样最好!”

1968年,自认为“无官一身轻”的妈妈,在文革中又从“黑五类”(地富反坏右)中的“右派”,变成了“现行反革命”。

妈妈是被她的小学同学出卖了。说心里话,我到现在也不恨那位阿姨,她原本就是一个胆子很小的知识分子,根本承受不了“红色恐怖”带给她的威胁和压力。要怪只能怪妈妈太爱说话,因“说”得祸。事情是这样的:妈妈被划成右派以后,为了避嫌,就不再和有些老朋友来往了,新交接的却多半是一些右派朋友。妈妈心里有话,不能找“左派”朋友说,也不能找“右派”朋友说,就只有和这位即不左也不右的朋友说了。那个时代没有“出卖”这个词,有的只是“对组织老老实实坦白交代”;人们几乎没有朋友,也不敢交朋友,别说是朋友,为了表示自己跟党走的决心,“出卖”自己最亲的爱人、家人,也是常有的事。

妈妈记不起自己跟这位阿姨都说了些什么,也不知道这位阿姨都“揭发”了她的一些什么言论,更不知道该如何才能蒙混过关。于是她带着忧思,怀着满腔的积怨,不计后果地彻底坦白了她想要说的话。妈妈交待说:“文化大革命没有文化只有武化”,她还说了对当时敏感人物——江青、陈伯达、康生、林彪、毛泽东……的看法。

无论是后来的妈妈跟我说起这段往事,还是现在看她写的文章,都会让我替当时的她感到揪心和后怕。那是个多么令人恐怖的时代啊!妈妈亲眼见过批斗第二外国语学院校长时的情景,除了叫他低头、弯腰,脖子上还挂着用细铁丝系着的暖气片。细铁丝嵌入他的肉里,疼得他直叫。妈妈熟悉的两位留洋回来的干训部的教员,曾经是那么的衣冠楚楚温文而雅,在被“革命群众”拉出来批斗的时候,头发胡子老长,衣衫不整,好像是监牢里的犯人……所有这些都让她感到恐怖。英阿姨是我爸爸妈妈的一个好朋友,她曾是上海地下党的老干部。在文化大革命已经结束的1978年我第一次见到她的时候,真被她当时的样子吓了一跳,人瘦得脱了型,双眼突出,患有严重的甲抗。那时她从秦城监狱出来没多久,由于议论江青,被关进监狱8年。她说,在监狱里因为吃饭掉过眼泪,盐水汤里只漂着两片萝卜,她说那真比国民党的监狱都不如。两年以后,英阿姨去世。

虽然在文革中妈妈被打成了“现行反革命”,可是她一直说自己是幸运的,没有受到过皮肉之苦。因为当时的军代表说,妈妈的言论极其“反动”,不能在批判时进行扩散,所以不开批判会。于是妈妈带着“现行反革命”帽子,去了河南明港干校。后来在我们跟妈妈谈起这件事情的时候,对于这次侥幸逃过一劫,还是感到不可理解,为什么那个军代表没有把她送上批判台呢?妈妈说“也许那个军代表是个好人,有点儿水平,他可能是在保护我。总之我没有受罪”。这叫我们这些做儿女的,至今对这个未曾谋面的军代表心存感激。

在那些年里,因为反革命的身份,妈妈和我们这些做子女的没有任何联系。在我插队的1968年到1973年期间,从来没给妈妈写过一封信,不是我不惦记她,而是我根本不知道她在什么地方,在做什么。弟弟插队时给妈妈写过一封信,他把信寄到了新华社外训班。信被转到了爸爸手里,姐姐给他回信说,不要再跟妈妈联系了。为什么,姐姐没有说。妈妈一个人在干校的时候,唯一可以联系的人就是外婆了。在妈妈的《五记》中,对干校生活写得很简单:“不能回北京”;和一些“思想有问题”的学生在一起劳动,“劳动不比修十三陵水库更累”;“从不参加任何会议”;“我未被批斗,因为任何一点交代都会成为扩散‘反动’言论”。

妈妈不大记得那些痛苦的事情,却记得那些美好的事和那些帮助过她的人。妈妈曾跟我说,在干校她干不了重活,就派她去看田。有些农家的小孩儿到田里捉鱼摸虾,她就送给他们一些空罐头盒,叫他们用来装鱼。小孩儿们看她和蔼可亲,就帮她干农活。林彪1971年“九•一三”摔死在温都尔汗,是一位和妈妈素昧平生的青年教师告诉她的。“有一天休假,她约我去镇上,路上她告诉我这一爆炸性新闻。她还告诉我北京已经在卖四大古典名著,说她一直在读《约翰•克里斯多夫》的法文本,我说我也在读英文版的《莎士比亚全集》。我们在镇上小馆里吃了炒猪肝。我们的交往仅此一次,以后也不敢再来往,现在我仍很想念她。” 妈妈还和那些有问题的学生 “结成了忘年交”,直到如今仍然常有来往。离开茶淀农场那天,“下着雨,我的小友们为我推车把大箱子送上大轿车,还为我占了座位。我想有朋友真好,似乎五七战士就没有这样的友情。”

后来

1997年父亲去世后,我们兄弟姐妹对妈妈更加孝顺了,经常去看望她,还尽量顺从她的意愿。现在回想起来,在妈妈最困难最需要我们安慰和支持的那几年,我们却几乎和她断绝了联系,没有给她更多的关爱,甚至不去了解和理解她,心里有说不出的愧疚。真不知道在那些艰难的岁月里,她一个人是怎么熬过来的。可是对于这些,妈妈从来就没有过一句怨言,甚至从来不提我们离她远去的事情。虽然她的心里惦念着一家人,但是她更担心因为她而牵累爸爸和我们。文革后期,妈妈从干校回到新华社外训班,姐姐回家看望父母,想要和他们一起拍张照片,就连这个小小的要求,都被爸爸和妈妈拒绝了。

文革结束了,右派改正了,专制时代过去了。人们期待着一个真正平等、民主、自由社会的到来。妈妈从新华社调到中国日报社任副总编辑,姐姐至今清楚的记得,年近70岁的妈妈,为了捡起荒废的业务,半夜里都在拼命工作。

在胡耀邦的领导下,乘改革开放的东风,妈妈在《中国日报》痛痛快快地工作了五年,这五年是她最满意最开心最符合她的意愿的五年。她说他们那时是“右派办报”,因为当时报社的领导,大多是五七年的“右派”。他们一伙老同事干劲十足,不再简单的把国内的消息翻译成英文发到报纸上,而是让记者自己去采访,去获得第一手材料,用外国人看的懂的英文来写作,报道没有禁忌,没有说教。这样大大提高了《中国日报》在国内外的影响,同时也大大宣传了中国的改革开放,让更多的外国人了解中国。可惜这样的时日对妈妈来说真是太短了,年龄越来越大的她,不得不离开了她热爱的工作岗位。

这几年我们和妈妈的接触多了,对妈妈的经历才有了比较多的了解。我从妈妈那里知道,我的外公是个自由职业者,是擦笔画第一人。他画的月份牌和广告,当时在民间颇有名气。外公思想开通,有个性,虽然靠画画维持一家的生计,但是他绝不为“五斗米折腰”,不趋附权贵,不为钱作假画,一家人和谐自由。外公宠爱妈妈,妈妈从小学到高中毕业,一直都在上海最好的教会学校中西女中上学,受到西方教育。中西女中是富家子女的学校,妈妈说从这个学校出来的学生,只有很少的人参加革命。妈妈高中毕业后,家境渐渐衰落,妈妈就在学校任职员,准备自己挣钱上大学。她在学校的图书馆看了一些进步书籍和有关苏联的书,为了更多的了解苏联,就自学俄语。在这期间,妈妈认识了爸爸和一些进步人士,受到了共产党的影响。为了抗日,为了向往苏联“人人平等”的社会主义制度,向往国家的民主和自由,妈妈抛弃了上海的生活,和爸爸一同从南京转到西安,又从西安徒步走到延安。在1937年11月7日苏联十月革命纪念日这一天,妈妈终于来到延安,参加了革命。

当时的延安聚集着许多全国最有影响的仁人志士和进步青年。后来妈妈在重庆办事处跟随周恩来工作,在延安新华社国际部从事对外宣传工作,她全心全意、积极努力。她对共产党心悦诚服,认为共产党是一个积极抗日,为争取建立独立、民主、自由、富强国家而奋斗的政党。

妈妈是一个有“独立精神,自由思想”的人。她从小受到外公自由主义的影响,青少年时在中西女中接受西方民主自由的教育,在思想上受到鲁迅等进步人士的影响;在延安又受到了共产党要建立一个平等民主自由的新中国的新民主主义思想的影响,这些都坚定了她争取民主自由的信念,逐步形成了她的人生观和价值观。妈妈在反右的时候被划成右派,文革的时候发表所谓的“反动”言论,这也是她那纯朴的本质和坚定的信念使然,是她的必由之路。我记得妈妈和我说过,前些年,在一次中西女中的校友会上,她作为年龄最大的学友讲话。她讲了自己在上小学时学到一篇英文课文:一个城市被入侵者占领,统治者命令猎人射他儿子头上顶着的苹果,给他们取乐。猎人回身射中了统治者。这是一个人人皆知的故事。妈妈这位九十岁的老人认为,这是她从很小的时候受到的反压迫争自由的教育。还是在中西,高中的时候有一次表演莎士比亚的戏剧《威尼斯商人》,妈妈演犹太富商夏洛克,其中有一段法官劝夏洛克,即便对方还不出借款,也不一定非要他身上的肉。夏洛克说:“……他曾经羞辱过我,夺去我几十万块钱的生意,讥笑我的亏蚀,挖苦我的盈余,侮辱我的民族,破坏我的买卖,离间我的朋友,煽动我的仇敌;他的理由是什么?只因为我是犹太人。……”妈妈以她的理解和对受歧视民族的同情,把这一段表演的振振有词,慷慨激昂,演完后她的英文老师激动地拥抱她,对她说:你演的太好了!太好了!

妈妈告诉我,当年在她成为“摘帽右派”劳改结束后,被调回了新华社外训班教英文。这期间她看了一些反对极权主义的“内部”书,这对她有极深的触动。在《五记》里妈妈写道:“这使我对‘异端’改变了态度。不必怕之如触电。一则是所谓见怪不怪,其怪自败。二则是不接触‘异端’就不免闭目塞听。封闭得久了,就会夜郎自大起来,肯定要落后挨打”,“好在现在我们已经走出了封闭”,“走向了原本以为应该是千疮百孔的‘垂死世界’,却发现它原来是多元的世界,既不全好,也非全坏。而且在我们忙于运动群众,干了罄竹难书的恶事、蠢事之时,外面的世界却有了飞速的发展”。

人,最难改变的就是思想。思想与生俱来,与性格、遗传、本质、经历有关,又在所处的环境、社会、教育、群体中逐渐固化,形成明确的带有个性的人生观、价值观和思维方式。怎么可能通过简单劳作或在统一的洗脑下改变呢?就像人类不能改造动物的本能,不能征服大自然,不能制造一个同样的太阳,也不能使千百万人只有一个思想。

妈妈有一次跟我聊天,说她这辈子有几件事情值得庆幸,我把她的话记了下来:

我庆幸

1. 我庆幸生在上海。因为上海是以鲁迅为首的左翼文化人的集中地。

2. 我庆幸在上海中西女中受到了良好的教育。

3. 我庆幸在上海遇到了我的丈夫蒋齐生(注2),一个勤奋而有才能的进步青年。

4. 我庆幸我在延安参加了共产党。那是一个积极抗日,为争取建立独立、民主、自由、富强国家而奋斗的政党。

5. 我庆幸我在一九五七年当了“右派”,没有资格参加大炼钢铁,没有资格参与大跃进的过激过火的破坏行为。

6. 我庆幸在文革期间我已是“死老虎”,不是“走资本主义的当权派”,还可以全身而退。

7. 我庆幸文革结束后,到中国日报社痛痛快快地干了五年,直至离休。那个时期胡耀邦是总书记。

8. 我庆幸离休后,跟着蒋齐生到全国各地,看到他为事业而奋斗,并得到众多的有识之士的支持和认可。看到当时新闻摄影事业的发展。

9. 我庆幸从“八九风波”之后,对中国风雨苍茫的几十年有所警悟和关注。从此关注时政,主张民主自由,在九十岁时成为彻底的民主主义者。

妈妈走了,带着她不屈的自由的灵魂,到了可以自由思想,自由说话,自由做事,无所顾及的地方去了;那里有她想要的一切:没有专制、没有空谈,真正的民主自由和独立平等。那个地方在哪儿?就在大海的前方,太阳从那里升起,给地球给人类给所有的物种带来光明。人们与黑暗斗争,与狂风暴雨搏击,用几十年几百年几千年几万年的时间去努力、去寻找、去拼搏、去奋斗,一直在朝着那个方向前进,那个看得见走不到又充满诱惑和希望的地方——地平线。

注1:引自郑德芳写的《右派生涯五记》,包括以下部分引文。

注2:蒋齐生1997年去世,享年80岁。新华社摄影部新闻摄影理论研究员,离休后为创建中国新闻摄影学会尽心尽力,对中国新闻摄影理论颇有建树。

注3:引自李慎之先生的《我是谁》中在反右及文革时期的检讨。郑德芳与李慎之在1946年同在延安新华社工作。李慎之在1957年划成右派之前为新华社国际部副主任。

--2008.10.17